PART3 自然災害への備えと環境問題

11/14 木

地震・噴火頻発期の日本列島 〜その後の変化と課題〜

地震・噴火の止まない日本列島では、近い将来、南海トラフ巨大地震、首都直下地震、富士山噴火が起きると予想されています。熊本地震や箱根山の噴火は、東日本大震災に誘発された地殻変動の一つであり、9世紀以来1000年ぶりの地震・噴火の多い「大地変動の時代」が始まりました。特に、西暦2030年代には南海トラフ巨大地震が予想され、「西日本大震災」となることが確実視されています。日本人がいかに生きのびれば良いか、地球科学の視座から課題と対策を考えます。

異色の科学者

鎌田 浩毅氏 京都大学教授(地球科学者)

講座ダイジェスト

この後、いつ、どんな大地震が起きるのか

マグニチュード9.0を記録した東日本大震災は、日本列島で1000年ぶりに起きた大地震でした。前回は、869年、宮城県沖を震源としたマグニチュード9.0の貞観地震です。この時、9年後の878年には、関東南部を震源とするマグニチュード7.0の「相模・武蔵地震」、さらにその9年後の887年には、南海トラフを震源とするマグニチュード9.0の「仁和地震」と、正にオールジャパンの大地震が9年おきに発生しました。

マグニチュード9.0を記録した東日本大震災は、日本列島で1000年ぶりに起きた大地震でした。前回は、869年、宮城県沖を震源としたマグニチュード9.0の貞観地震です。この時、9年後の878年には、関東南部を震源とするマグニチュード7.0の「相模・武蔵地震」、さらにその9年後の887年には、南海トラフを震源とするマグニチュード9.0の「仁和地震」と、正にオールジャパンの大地震が9年おきに発生しました。

この中で、相模・武蔵地震のマグニチュード7.0は、他と比べてやや小さめに感じるかもしれませんが、決してそんなことはありません。マグニチュード7は、たまたま震度でも同じ7に相当しますが、この震度は、木造家屋のほとんどが倒壊する揺れのことです。しかも、貞観地震と仁和地震は海が震源だったのに対して、相模・武蔵地震の震源は陸地です。例えるならば、頭の下で太鼓を叩かれたようなもので、いずれも最大の地震と言えるクラスなのです。

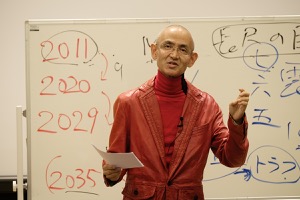

「過去は未来を解く鍵」と言われます。それ故に地球科学は過去を調べるわけですが、この1000年前の事例に基づくと、2020年に関東で、2029年には南海トラフで大地震が発生する可能性も否定できません。こうした「長尺の目」で予測して戴きたい、と私は考えています。

実は、南海トラフについては、これまで、概ね100年に一度大地震が発生しています。1605年「慶長地震」、1707年「宝永地震」、1854年「安政地震」、そして1944年「昭和東南海地震」と1946年「昭和南海地震」という具合です。この事実と先ほどの「2029年」とを重ね合わせると、2030〜2040年頃に南海トラフ大地震が発生する確率は極めて高いのです。

実は、南海トラフについては、これまで、概ね100年に一度大地震が発生しています。1605年「慶長地震」、1707年「宝永地震」、1854年「安政地震」、そして1944年「昭和東南海地震」と1946年「昭和南海地震」という具合です。この事実と先ほどの「2029年」とを重ね合わせると、2030〜2040年頃に南海トラフ大地震が発生する確率は極めて高いのです。

この地震の震源は日本列島にとても近いため、高知へ高さの最大34m、静岡へは33mという、東日本大震災の5割増しの津波が2〜3分で襲ってきます(東日本大震災では1時間程度)。そして、予測されている犠牲者は最大32万人です(東日本大震災では2万人)。また、東京から宮崎まで人口と産業が集中する地域に被害が及ぶため、人口の半分に当たる約6000万人が被害に遭い、被害総額は国家税収の3〜4倍に相当する220兆円(東日本大震災では20兆円)と試算されているのです。

火山の噴火もあり得る

先月噴火した鹿児島県の新燃岳は、皆さん覚えてらっしゃるか分かりませんが、2011年1月にも噴火しています。ただ、直後に東日本大震災が起きたため、それを記憶している方はあまり多くないようです。その後も各地で火山の噴火が確認されていますが、これから噴火しそうな火山が、日本にはまだまだあります。火山には地下20kmあたりにマグマだまりというものがあって、国内に111個ある活火山のうち20個程度は、すでにマグマだまりがいっぱいになっている状況なのです。

先月噴火した鹿児島県の新燃岳は、皆さん覚えてらっしゃるか分かりませんが、2011年1月にも噴火しています。ただ、直後に東日本大震災が起きたため、それを記憶している方はあまり多くないようです。その後も各地で火山の噴火が確認されていますが、これから噴火しそうな火山が、日本にはまだまだあります。火山には地下20kmあたりにマグマだまりというものがあって、国内に111個ある活火山のうち20個程度は、すでにマグマだまりがいっぱいになっている状況なのです。

東日本大震災後に各地で火山の噴火が増えましたが、熊本地震の後も阿蘇山が噴火しました。九州には、熊本から大分の方向に「大分-熊本構造線」という地層の境界が走っており、これは本州にまで繋がる「中央構造線」として奈良県まで伸びているものです。フィリピン海プレートが日本列島の下に流れ込んでおり、それに押され続けてこの大分-熊本構造線上で地震が発生するというメカニズムなのですが、地震だけ、火山だけということはあり得ません。ですから、地震が起きるということは、地震のことだけを考えるのでは充分ではないことも理解しておいて下さい。

今、私たちは何をするべきか

今から20年後に220兆円の被害が出ることを考えた場合、「それをどう減らすか?」という視点が大変重要です。それだけの地震に対して「防災」は無理です。「減災」するための対策をぜひ考えて下さい。自分は、どうやって20年後に生き延びるのか?20年後に向けて自分の人生をどうするのかを、今から考えて下さい。そのための「20年手帳」を各人の心の中でつけるのも大変いいでしょう。

今から20年後に220兆円の被害が出ることを考えた場合、「それをどう減らすか?」という視点が大変重要です。それだけの地震に対して「防災」は無理です。「減災」するための対策をぜひ考えて下さい。自分は、どうやって20年後に生き延びるのか?20年後に向けて自分の人生をどうするのかを、今から考えて下さい。そのための「20年手帳」を各人の心の中でつけるのも大変いいでしょう。

また、「ピンチはチャンス」という言葉があります。ビジネスマンの皆さんには、ぜひ220兆円の被害が出ることを減らすために、そのための「減災」ビジネスを考えて頂きたいです。

以下、聴講者からの質問に答えて

Q.災害に備えて、いつも持ち歩いている物は何ですか?

Q.災害に備えて、いつも持ち歩いている物は何ですか?

A.ペンライト、水、一口羊羹です。

地下にいてライフラインが止まった時、暗い中で一刻も早く地上に上がらなければなりません。そのためのライトと、都市機能が麻痺して誰も助けに来てくれない状況でも、500mlの水一本あれば生き延びることができます。羊羹は、チョコレートやドライフルーツでも身近な食べ物で良いのですが、わずかな食料が心を落ち着けてくれます。また、好きな食べ物をバッグに常備しておくと、つい食べてしまって、その度に新しいものを補充する・・このサイクルが重要でもあるのです。たとえば、防災訓練の時に皆で食べて新しいものを補充してください。こうすると参加者が必ず増えます。

Q.首都直下地震に対して個人レベルでできることは何ですか?

A.まず寝室のチェックをして、寝ている時に倒れてきそうな物の向きや位置を変えて下さい。

また、今日聞いた話を、身近な他の人に話して下さい。自分の中で知っているだけにしておかないで、行動して広めて頂きたいのです。目の前の三人から伝え始めて下さい。

そして、木造建築にお住まいの方は、耐震診断・耐震補強をお願いします。

Q.地震国であることをメリットとする考え方はありますか?

Q.地震国であることをメリットとする考え方はありますか?

A.実は私たちは、地震があるからこの国に住めているのです。

山だらけだったこの国は、地震によって平野が作り出され、その土地で人間は農作物を作り、さまざまな生産活動を行い発展し、たくさんの人を養えるようになりました。人類は1万年前に農業を発明し、それぞれの土地で豊かな暮らしを築いたのです。

46億年にわたる地球の歴史を振り返ると、「長い恵みと短い災害」というサイクルがあることに気づきます。こうした中で、短い災害を地球科学の力で回避し、環境と調和しつつ長い恵みが得られるようにどう生きるのかを考えていくことが、とても重要なことなのだと思います。

構成・文:宮崎伸勝/写真:廣瀬真也(spread)