講座概要

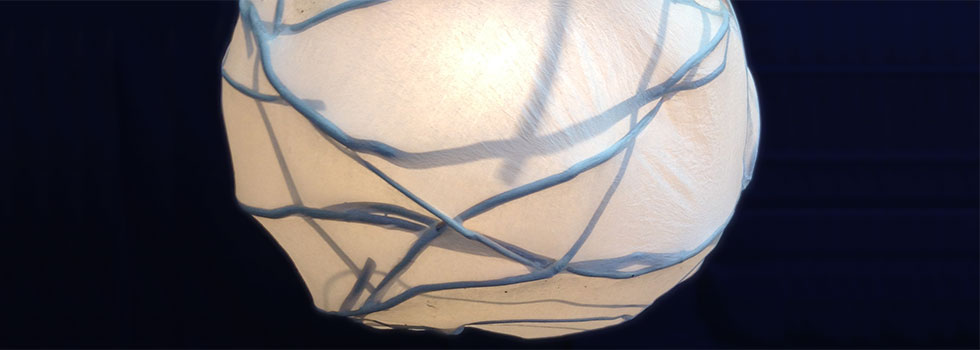

日本の里山で生まれた和紙は1000年以上の間、日本人の生活の中で重要な役割を果たしてきましたが、残念ながらほとんど和紙を目にすることさえなくなった現代では、伝統手漉き和紙が持っている自然との共生や癒しなどのメッセージがより重要になってきてると感じています。私が手漉き和紙に取り組むようになったいきさつや、原料栽培からの和紙作りについての話を交えながら、伝統手漉き和紙の魅力についてお話しさせて頂きます。

かみこや代表・手漉き和紙作家

日本の和紙の奥深さ

2014年、日本の「和紙 日本の手漉き和紙技術」は、ユネスコの無形文化遺産に選ばれました。和紙の技術が世界的に評価された一方、現代の日本社会では、“和紙風”の製品を見かけることはよくありますが、本当の和紙はほとんど見られない状態ではないでしょうか。しかし、私が生まれたオランダでも、伝統的なものが姿を消しつつあるのは同じことです。オランダでは、日本よりも1000年遅い1580年に紙づくりが始まったとされていますが、日本の和紙の歴史は、すでに1000年を越えて作り続けられているのです。それ自体が素晴らしいことです。

2014年、日本の「和紙 日本の手漉き和紙技術」は、ユネスコの無形文化遺産に選ばれました。和紙の技術が世界的に評価された一方、現代の日本社会では、“和紙風”の製品を見かけることはよくありますが、本当の和紙はほとんど見られない状態ではないでしょうか。しかし、私が生まれたオランダでも、伝統的なものが姿を消しつつあるのは同じことです。オランダでは、日本よりも1000年遅い1580年に紙づくりが始まったとされていますが、日本の和紙の歴史は、すでに1000年を越えて作り続けられているのです。それ自体が素晴らしいことです。

和紙の世界は大変奥深いものです。その理由のひとつは、原料を山や畑で栽培することにあります。地域によって、原料に用いられる植物も違えば、和紙の品質を大きく左右する水の成分も異なります。更に言うと、紙漉きをする道具も各地方で違います。一説には、日本には1000種類の和紙があると言われていますが、このような原料・水・道具の組み合わせから、その地方ならではの和紙が作られています。

紙を極めた日本人

また、日本ほど紙の使い方を極めた国がないことも、和紙の世界の奥深さに大きく関係しています。紙自体は、中国や韓国を経由して日本に入ってきたものだと思われますが、日本ほど多様に紙を生かしている国はないでしょう。

また、日本ほど紙の使い方を極めた国がないことも、和紙の世界の奥深さに大きく関係しています。紙自体は、中国や韓国を経由して日本に入ってきたものだと思われますが、日本ほど多様に紙を生かしている国はないでしょう。

強い紙、弱い紙、粗い紙、細い紙・・・それぞれありますが、決して弱い紙や粗い紙が悪いわけではありません。場面場面によって、求められる紙が異なるのです。1000年前の日本では、和紙は神事に用いられ、その後、障子など家屋の材料となり、やがて提灯などにも使われるようになりました。それとともに、宮中から一般家庭へと広く普及し、生活の様々な場面で紙は使われています。

その結果、江戸時代末から明治時代初期には、日本には10万軒の紙漉きがいたとされています。それが、私が来日した35年前には600軒、今は250〜300軒ほどではないかと言われています。この数字を見ると、日本の紙漉きはかなり減少したように思われると思いますが、ヨーロッパでは、各国とも2〜3軒くらいしかいないでしょう。しかも、日本の250〜300軒の紙漉きは、すでに何代も受け継がれている人々であることも、奥深さを感じさせてくれます。そして、江戸時代末から明治時代初期の紙漉きの技術を受け継いでいるものが、現在、「伝統和紙」と呼ばれているものなのです。

日本の和紙・世界の和紙

一般的な紙漉きの方々は、原料がパラグアイ産であろうが、タイ産であろうがあまり気にしませんが、より高品質の和紙を求める紙漉きにとっては、それがどこから来たのかは大変重要な問題です。

一般的な紙漉きの方々は、原料がパラグアイ産であろうが、タイ産であろうがあまり気にしませんが、より高品質の和紙を求める紙漉きにとっては、それがどこから来たのかは大変重要な問題です。

そして今、いい和紙はどこにあるのかというと、世界中の美術館です。貴重な文化財を後世に伝えるために使われているのです。そうしたものには、厳しく品質を求める注文の下、本物の紙が求められます。また、紙漉きの高齢化も大きな問題です。かつて私が、日本での活動拠点に高知を選んだのは、紙漉きがたくさんいて、原料生産日本一だったためですが、現在その高知でも紙漉きの数は20軒ほどで、平均年齢は60歳以上、そして後継者がいません。

歴史的に古いものが消えていくことは、決して珍しいことではありません。オランダの風景の象徴でもある風車は、蒸気機関の登場によって、あっという間にとって代わられました。その蒸気機関も、ディーゼルの登場によって代わられました。これと比べると、日本の和紙技術が1000年を越えてまだ現代に息づいているのは素晴らしいことです。その技術が、これまで日本国内はもとより海外でも信用されてきたのです。日本の高品質の和紙が消えてしまうと、世界が困るのです。

歴史的に古いものが消えていくことは、決して珍しいことではありません。オランダの風景の象徴でもある風車は、蒸気機関の登場によって、あっという間にとって代わられました。その蒸気機関も、ディーゼルの登場によって代わられました。これと比べると、日本の和紙技術が1000年を越えてまだ現代に息づいているのは素晴らしいことです。その技術が、これまで日本国内はもとより海外でも信用されてきたのです。日本の高品質の和紙が消えてしまうと、世界が困るのです。

構成・文:宮崎伸勝/写真:廣瀬真也(spread)