| 講師紹介 |

| 植田 和弘氏 |

| 京都大学大学院経済学研究科教授。 昭和27年生まれ。昭和50年京都大学工学部卒業。 大阪大学大学院工学研究科環境工学専攻博士課程修了。工学博士。 京都大学経済研究所助手を経て、昭和59年経済学部助教授、平成6年同教授、平成9年より現職。 |

|

|

|

1. 「ごみ問題」はなぜ重要か 現在、我々が直面している「ごみ問題」について、どのような方向へ向かわなくてはならないのか、このことについて考えてみたい。 「ごみ問題」は、特に都市においては、解決が求められる重要な問題である。都市の生活が成り立つためには、適確なごみ処理がされなければならない。回収の実態は自治体によってさまざまだが、週2回程度だろう。もし、ごみの回収が来なくなったら、皆さんはどうするだろうか。自分が出したものを自分で処理できるだろうか。ごみの回収がなされなければ、生活は不可能だろう。適正にごみ処理がなされるということは、都市的な暮らし方が成り立つための前提条件である。毎日当たり前のように行われているために、あまり考えていない。それがごみ問題の重要なところだ。 「ごみ問題」について解決できたところは、全世界みてもどこにもない。解決が簡単ではないのが「ごみ問題」である。また、それだけ重要な難問であるにもかかわらず、社会や学問の世界では永らく軽視してきた。生産、流通、消費が主流であり、その先に起こる廃棄について、取り組んで来なかったのである。 自分が出したごみが最終的にどのような姿形になっているのか、見たことがあるだろうか。この現実が引き起こす問題を認識することがまず必要である。大量廃棄社会から循環型社会へとパラダイムシフトしていかなくてはならない。基本的な考え方が大きく変化してきているのだ。したがって、「ごみ問題」について、誰が、どのように進めていくべきか。行政だけがやるものではなく、企業や市民が協働しなくてはならないというパラダイムシフトが基本前提となる。 |

2. ごみ処理の実態

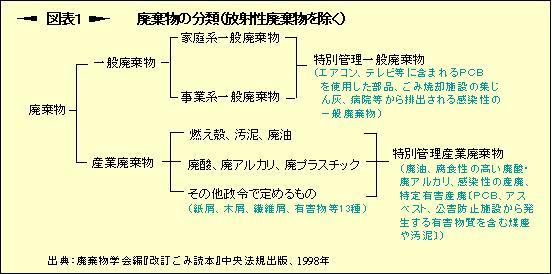

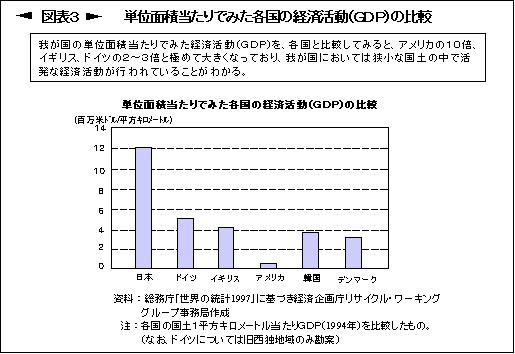

【排出量について】 産業廃棄物は年間約4億トン、一般廃棄物は、年間約5千万トン 量的には、産業廃棄物が一般廃棄物より8倍位多い。 リサイクル率で比較すると、産業廃棄物は一般廃棄物に比べてかなり高い。本来、産業廃棄物はリサイクルしやすいものである。日本の産業廃棄物の特徴は、建設系の廃棄物が多い。日本の住宅寿命が短いこともその原因となっている。 日本は、近代化する過程でごみをどう扱ってきたか。

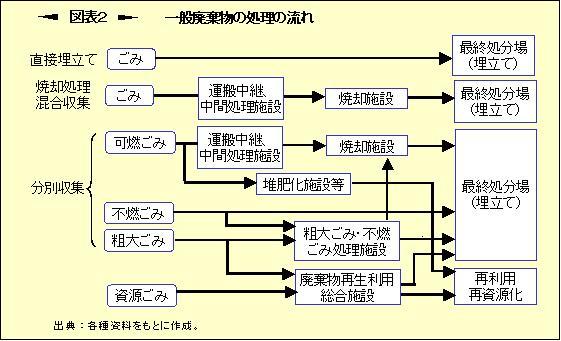

ごみ処理は市町村によってやり方が異なる。 分別収集を最初に始めたのは、1975年沼津市である。当時のキャッチフレーズは、「混ぜればごみ、分ければ資源」。 分別収集の意味は、ごみの中に入っている資源を有効利用しようという発想である。また、焼却によって焼却炉が痛んだり、焼却することによって有害なものが発生する。分別することによって、焼いていいものと、焼いてはいけないものを分けようというとしたのである。ごみを不燃、焼却不適という視点でとらえ直したのである。最終的に、焼却不適のものや灰は残る。そこで、最終処分という措置が取られる。 ごみは最初からごみとして存在するのではない。最終的に不要になったものがごみとなるのである。ごみの重さについては測定可能であったが、ではごみがどのような中身なのかについてはあまり意識されてこなかった。1980年京都市が初めて、ごみの容積「かさ」についての調査をおこなった。その結果、ごみの中身は、容器包装材が圧倒的に多かった(全体の約6割)。回収処理費用を考えたとき、市町村のごみ処理に最も充当されている費用が収集費である。収集するとき、重さよりも「かさ」のほうが費用に影響がでる。 【ドイツと日本とのごみ質の比較】 ドイツでも特に環境への取り組みが進んでいるフライブルグ市と、日本の一般的な都市として寝屋川市における排出ごみの重さと質を比較してみた。 その結果は、重さで比較すると両者にあまり違いはでない。ところが、かさでみると、だいぶ違いがでる。容器包装の質に違いが現われる。端的にいうと日本は、非常にプラスチック製の容器包装が多い。ドイツは、容器がガラス製という古典的なものだ。「プラスチック社会」と「ガラス社会」と比較表現できそうだ。 家庭が1ヶ月に排出するごみ処理対象のごみの量(ごみ袋数)についても比較してみた。 (3人家族の家庭が1ヶ月に排出する量) ドイツ 5袋 日本 18袋 排出量が同じでも、リサイクルしたあとの結果も踏まえて量を計測すると、最終的にはなんらかの処理をしなければならない形で残るのは日本の方が多い。日本は、焼却施設がより多く必要なのである。 |

|

3. これからのごみ処理〜パラダイムシフト 日本のごみはなぜ増えてきたのだろうか。 「豊かになったから」と回答できる。 では、ごみを減らすための処方箋はあるのか? その処方箋を考えるには、どのようなごみなのか、を見直さなければならない。減っているごみもあるだろう。増えているごみはどのようなごみなのか。 ごみの種類は以下の二つに大別できる。 ●事業系の一般廃棄物 ●家庭ごみ 事業系の一般廃棄物として代表的なものが不要になった紙だ。この紙を、リサイクルに回すかごみとして出すかと考えたとき、処理費用を考えるだろう。当然安い方を選ぶ。リサイクルするのにもコストかかる。コストを比較して、もしごみに出した方が安いのでれば、そうするはずだ。 紙ごみに象徴させたが、日本の国土づくり、都市計画においても、計画段階でごみ処理のことを考えてこなかった。ごみの問題は、生産や流通、消費の問題でもあるが、都市や国土のつくり方にも非常に関係している。

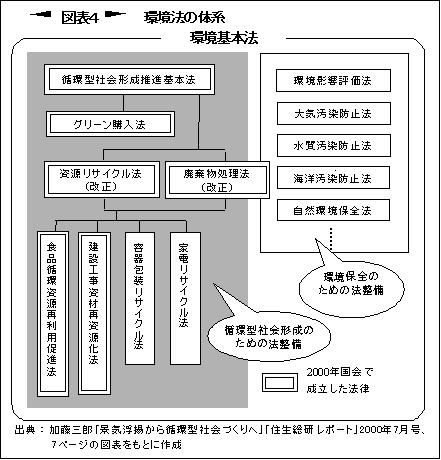

今まで行われてきた 収集、中間処理、処分というシステムには、ごみを減らそうという発想は全くない。 1970年代は、「ごみが増えることは豊かになること」と言われた。その最たるものは「紙の消費は文化のバロメーター」なるフレーズだ。 高度成長期には、処分すべきごみの量は膨大にふえた。大量にごみがでるということを前提に、経済発展が進められたからだ。 これから循環型社会を目指すためには、「ごみが増えるのは仕方がない」という認識から「ごみを減らす」という発想に転換しなければならない。 全てにおいて万能の技術というものは存在しない。 例えば、ダイオキシン問題についても、ダイオキシンは焼却過程で生成されるものである。排出の抑制は、燃焼管理のレベルが問われることである。 また、ダイオキシンが話題になる以前に、1983年に、東京都の焼却処理場から水銀が排出され社会問題になった。原因は焼却された乾電池だった。焼却処理を始めたはるか昔には、乾電池など存在しなかった。あらゆるものが発展し、モノの種類が増加しても、廃棄物となったそれらをどう処理するかの想像力、知恵が追いついて来なかったのである。焼却炉に何をいれて良く、何をいれてはいけないのかということについて全く考えてこなかった。そして焼却炉に何でもいれてきたのである。これは、焼却炉が持つ公害発生源としての問題でもある。 このように、ごみ問題の難しいところは、消費しているときには有用なものでもごみになると有害になるものがあるということである。 またごみは焼却しても全てがなくなるわけではない。最終的には、焼けないものや灰は埋め立てる。愛知県藤前干潟の埋め立て問題は、この典型的な問題である。昔は、干潟は価値のないものという認識がなされていた。しかし地球環境のメカニズムが明らかになるにつれて、生態系の多様性の面からも干潟は保護されるべき貴重な自然資源として、価値が重要視されてきた。今まで埋め立て処理してきた行為が、明らかに重篤な自然破壊として反省されたのである。これらは、今までの社会が大量廃棄社会を前提にしていたことの欠陥がはっきり露呈したということである。 我々は不要になったものを「廃棄物」や「ごみ」と決めつけている。しかし、生ごみは肥料や発酵エネルギーになる。我々が最初から勝手に「ごみ」ときめつけてはいまいか。そこで「ごみ」や「廃棄物」としか見ないめがねをはずして、資源めがねをかけてみようではないか。もしかしたら全部資源になるかもしれない、という立場で見直すのだ。きっと、今まで見えずじまいだったものの中に、資源として見えるものがたくさん出てくるだろう。このような視点が、循環型社会への一歩となる。 法律は運用してみないとわからない。 1997年に容器包装リサイクル法が個別のリサイクル法として制定された。 そこで、法律ができたために、業界内で規制していた小型ペットボトルの自主規制が解除された。現在、あらゆるところで、ペットボトルが増えたと実感しないだろうか。 このことは、容器包装リサイクル法が策定されるときに多いに議論になったことである。この法律では、もとから減らすという結果は期待できず、逆にこの法律によって、「大量廃棄、大量リサイクル」が現われるだろうと予想された。現実に法律ができ、廃棄量は増大した。リサイクルもそれなりに増えた。 しかし、その生産量と回収・再商品化量の推移をみてみると、生産量と回収・再商品化量の差がごみとなって出ている量なのであるが、ごみになっているペットボトルの量は、法律施行以前に比べて増大しているのである。 施行前には「大量廃棄、大量リサイクル」が懸念されたが、現実には、「大量廃棄、ぼちぼちリサイクル」という結果となって現われた。大量リサイクルにもなっていないのである。「大量リサイクル」が良いかどうかは議論の余地はあろうが、少なくとも「ぼちぼちリサイクル」の現状では、ごみを増やしていることにすぎないだろう。リサイクル法ができたのに、かえってごみが増えているのだ。これでは、何のための法律だろう。 ここでいろいろな議論がでてくる。つまり法律ができれば直ちに解決するといったことではないということだ。法律ができ、それが運用された結果として、どのように変化していくのかを見極めなければならない。法律の制定によって、ごみが減ったという実績が現われなければ、意味がないのである。 とにかくリサイクルすればいいということではない。 リサイクルするために多くのエネルギーを使用しなければならないとすれば、どうだろう。リサイクルすることによって仮に環境負荷が少なくなるとする。しかし、リサイクルするために膨大なエネルギーを消費し環境負荷を上げるとしたら。トータルで消費エネルギーは増大しているかもしれない。したがって、環境負荷が増えるようなリサイクルはやるべきではないのではないか、という議論が導き出され、結果、リサイクルをしてはいけないという結論になる。 問題は、リサイクルの是非を単純に問うのではなくて、「どんなリサイクルをするのか」が重要なはずである。 【ドイツのデュアルシステム】 日本の法律は、「廃棄物処理および清掃に関する法律」といわれ、ドイツのそれは、「廃棄物の回避および管理に関する法律」といわれる。 1986年ドイツ連邦廃棄物法14条(包装廃棄物政令)。 この法律の基本は、事業者及び製造販売業者は、消費者が使用した後に排出する容器包装廃棄物を回収して再生利用する義務がある。というものである。 義務といっても、何年までに何%という具体的数値目標が決定されている義務である。 この法律は、一言で言うと「事業者責任における強制リサイクル法」である。 この法律の結果、目標数値は若干変動はしているが、1997年の達成値をみると、かなり高いリサイクル率で達成されていることがわかる。 このシステムでは、個々の事業者が事業者ごとに回収するのではなく、事業者が共同で出資した会社で全体を回収する(DSD:デュアルシステム)という方法を取っているのが特徴でもある。

日本の「容器包装リサイクル法」では、分別収集とは、「分けて集めること」ではない。「分別して分別基準適合物にまで分別すること」を指す。前処理が必要なのである。日本では税金によって前処理されたものを事業者が引き取る。ドイツでは、基本的にすべて事業者の責任としている。言ってみれば、ドイツ型は「自己責任型のリサイクルシステム」、日本型は「税金投入型のリサイクルシステム」である。 事業者にかかるインセンティブを比較すれば、当然日本の方が低い。 リサイクルというのは、いつも良いわけでもないし、いつも悪いわけではない。リサイクルをどのようなしくみで、誰の費用負担で行うのかによって、どのような効果がもたらされるのかは、かなり違ってくる。どのようなしくみで、どのようにデザインしリサイクルを進めるのかが問題なのである。そして、どのような循環型社会にするかということを、行政、住民消費者、事業者それぞれが、自己の責任や義務も含めて、具体的にイメージし実行していくことが大変重要である。

|

| 「インターネット市民講座」の著作権は、各講師、(社)日本環境教育フォーラム、(財)損保ジャパン環境財団および(株)損保ジャパンに帰属しています。講義内容を転載される場合には事前にご連絡ください。 All rights reserved. |